不動産売却時の流れを詳しく解説!

この記事では、家の相場を調べることから売買契約、引き渡しと決済までの一連の流れに焦点を当て、詳しく解説しています。これから売却予定の方はぜひご一読ください。

1.売却する時の全体的な流れ

まずは、不動産売却する時の全体的な流れを説明します。

全体的な流れ | 期間(6ヶ月が目安) |

家の相場を調べる | 約2週間~1ヶ月 |

査定依頼をする | |

媒介契約を結ぶ | |

売り出し価格を決める | |

売却活動スタート | 約3ヶ月 |

内覧対応 | |

売買契約を結ぶ | |

引き渡し・決済 | 約1~2ヶ月 |

仲介で売却する場合、一般的に3~6ヶ月かかると考えておきましょう。

最初の段階では不動産会社の選定や査定依頼、媒介契約の締結に1~4週間かかります。その後、買主を見つけるための売却活動や内覧対応などが1~3ヶ月かかり、最終的に売買契約が成立します。取引が進んだ後も、物件の引き渡しと決済には1~2カ月ほどの期間が必要です。

ただし、買主探しが難航すれば、さらに時間がかかることもありますし、特定の不動産によっては隣接する不動産との境界線を明らかにするために測量が必要な場合もあり、その際も時間がかかる可能性があります。

2.売却までの8つのステップ

売却活動の流れは、主に以下の8ステップです。

1.物件の相場を調べる

売却活動を始める前に、自分の物件がいくらで売られているのか相場を調べておきましょう。相場を調べるには、「レインズマーケットインフォメーション」と「土地総合情報システム」で調べる方法があります。

・レインズマーケットインフォメーションで調べる

レインズマーケットインフォメーションは、公益財団法人不動産流通機構が運営している全国の不動産取引情報を閲覧できるサイトです。通常の「レインズ」とは異なり、不動産会社に限らず一般の方も利用可能です。ただし、具体的な不動産取引の詳細情報は表示されず、成約時期や築年数などの詳細は伏せられています。利用者は以下の項目を調べることができます。

価格:百万円単位で表示され、十万円単位を四捨五入。 単価:万円/m2で表示され、小数点以下は四捨五入。 面積(建物・土地): 実際の面積に20m2の幅を持たせて表示される。面積が200m2を超える場合は「200m2超」と表示される。 築年数:実際の築年に2年の幅を持たせて表示される。 成約時期:成約された年月を3カ月で区切った範囲で表示される。 |

・土地総合情報システムで調べる

土地総合情報システムは、国土交通省が管理している不動産の取引価格や地価公示、都道府県地価調査の価格が閲覧できるサイトです。このサイトも、レインズマーケットインフォメーションと同じく、一般の方でも利用可能ですが、物件の詳細情報は非表示となっています。

掲載されている物件の内容には、「所在地」「最寄駅」「取引総額」「坪単価」「面積」などが含まれています。ただし、物件の所在地に関しては、町名までしか表示されません。

2.査定依頼をする

不動産会社の査定には、「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定」があります。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

簡易査定…実際に不動産を見ずに、物件概要などから簡易的に査定する方法。

訪問査定…実際に不動産を見て査定する方法。

簡易査定は手軽で結果が素早く出ますが、訪問査定に比べて査定価格の正確性には限りがあります。一方、訪問査定は時間がかかる(1~2日後、最大でも1週間以内)ものの、より詳細かつ正確な査定が期待できます。

3.媒介契約を結ぶ

売却を仲介してもらいたい不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。媒介契約には以下の3種類があります。

・一般媒介契約

一般媒介は、不動産取引において売主が複数の不動産会社に同時に物件の仲介を委託する契約形態を指します。複数の不動産会社による同時仲介が可能であり、販売活動の競争を生む一方で、不動産会社側から見ると、「他社で成約してしまう可能性があるため売却活動に熱が入りにくい」という心理も存在します。

・専任媒介契約

特定の不動産会社にのみ売却の仲介を依頼する契約形態です。他の不動産会社に同時に依頼することはできません。この契約では、一つの不動産会社が専念的に販売活動を行うため、売却の進捗管理やマーケティングが一貫して行われるメリットがあります。

・専属専任媒介契約

一番厳格な契約形態で、特定の不動産会社に対して独占的に売却の仲介を依頼する契約です。他の不動産会社への依頼は一切認められません。自力で買主や借主を見つけたとしても、その取引は不動産会社を介したものとみなされ、仲介手数料が発生します。売主の自由度が制約される面もありますが、その分、売却が早く決まる可能性が高まるとも言えます。

4.売り出し価格を決める

売出し価格は「売主の希望価格」で、成約価格は「売買が成立したときの価格」です。売出し価格のまま売れるとは限りません。むしろ、中古物件の売買では値引き交渉されることが通常です。

相場と査定額を参考に、売り出し価格を決めていきましょう。値引きされることを想定して、価格設定を高めにする方もいらっしゃいますが、このような方法はあまりおすすめできません。

「この物件を買いたいけど、もう少し安くなりませんか」と購入希望者から価格交渉をされた時に値下げをして、結果的に売れるなら問題ないです。

しかし、実際には高い価格で売りに出したら購入希望者が現れないケースがほとんどで、そうなるとポータルサイトに載せてある売り出し価格を下げることになります。物件を閲覧している側から見ると、「売れ残り感」が出てマイナスイメージが強くなってしまいます。最初から相場に近い売り出し価格を設定しておきましょう。

5.売却活動スタート

いよいよ売却活動のスタートです。不動産会社が売却活動をする際、主に以下の方法で物件情報をPRします。

・不動産ポータルサイトへの掲載

主要な不動産情報サイトやポータルサイトに物件情報を掲載し、広く検索されやすくします。魅力的な写真や物件詳細などを掲載して、オンラインでの物件検索者にアピールします。

・物件チラシのポスティング

不動産会社が作成した物件チラシを地域のポスティングに活用し、興味を引くような情報をわかりやすく掲載します。

PR力がない不動産会社は、掲載する写真が下手だったり、物件のアピールポイントを魅力的に説明できなかったり、ポスティングの数も少ないことがあります。いくら物件が魅力的であっても、売却活動が適切でなければ買主は現れません。

特に一般媒介の場合は、「他社で成約するかもしれない」という不動産会社側の心理が働き、売却活動に熱が入りにくいことがあります。

6.内覧対応

中古物件の購入希望者の多くは、古くて生活感がある物件が欲しいわけではなく、「できるだけ新築に近いきれいな物件」が欲しいと考えています。ご自身がフリマアプリなどで商品を買う時の心理を思い出すと分かりやすいでしょう。

たとえ築年数が古くても、きれいに管理してある物件は好印象です。逆に言えば、築浅の物件であっても管理や清掃が行き届いていなければ、買い手はなかなかつきません。

特に注意したいのは、水回りです。できればプロに頼んでクリーニングしてもらいましょう。とにかく生活感をなくすことが重要です。掃除ももちろんですが、物が多いのもいけません。物が多い方は断捨離をするか、一時的にトランクルームに預けるのもおすすめです。

7.売買契約を結ぶ

買主との交渉がまとまったら売買契約を結びます。契約書の内容を確認し、不動産の基本情報や売買金額、引き渡し日、その他の条件に誤りがないかを確認しましょう。

また、買主から手付金をこの段階で受け取ります。手付金の金額は買主との協議に基づきますが、通常は売買価格の10%が相場です。残りの金額は引き渡しの際に受領します。

買主だけではなく、売主も支払う費用があります。代表的な費用は仲介手数料です。不動産会社に売却活動をしてもらい、成約となった場合は、不動産会社に仲介手数料を支払います。仲介手数料の上限は、以下の表のとおりです。

売買価格(税込) | 料率(税抜) |

200万円以下の部分 | 5% |

200万円超400万円以下の部分 | 4% |

400万円超 | 3% |

不動産の売買取引では、200万円を超えることが多いかと思います。そのため、仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」となります。

仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約が成立した時点で50%、引き渡し完了時に残りの50%を支払います。

8.引き渡し・決済

通常、売買契約から約2週間から2ヶ月後に、引渡しと決済が同日に執り行われます。場所は買主の住宅ローンが取り決められた金融機関で、平日の午前中に実施されることが一般的です。

・引渡し 買主が売主に売買代金を支払い、売主は売買代金の受領と引換えに買主に物件を引き渡します。引渡しといっても物件そのものは動かすことができないため、当日は家の鍵や書類の受け渡しを行います。 ・決済 買主が売主に売買代金(手付金を引いた残代金)を支払います。住宅ローンを利用する場合は、指定口座に入金されます。 |

引き渡しの際、具体的に渡すものは以下のとおりです。

・物件の鍵

・新築時の図面一式

・設備のパンフレットや説明書

・建築確認通知書

・マンションの場合は組合規約

3. まとめ

今回は、不動産売却時の流れを詳しく解説しました。売主は買主に比べて必要な書類が多く、物件の退去作業なども迅速に進める必要があります。引渡し日に向けて計画を立てる際には、充分な準備とスケジュールの調整が欠かせません。引渡し日を基準に逆算して、早めに行動しましょう。

コラム・住まい探しに役立つ情報

独身で家を購入するメリットデメリット

家を買うのは、ファミリー層だけではありせん。少子化や晩婚化の影響からか、独身者で家を購入するケースも増えています。

今回は、独身で家を購入するメリットデメリットや購入する時のポイント、購入するならマンションと一戸建てのどちらが良いのかなどを解説します。

1.家を購入することに向いている独身者の特徴

独身者が家を購入する際に向いている特徴は、個々の状況や希望によって異なりますが、一般的な考慮事項は以下のとおりです。

・家賃がもったいないと感じる人

賃貸では毎月家賃が発生しますが、持ち家の場合は住宅ローンの返済がかかります。両者とも毎月の住居にかかる費用は固定ですが、持ち家の場合は自分の資産に投資していることが大きな違いです。

独身者が1人暮らしの場合は、比較的低い家賃の物件を選ぶことが一般的ですが、何十年も続く家賃支払いは結局高額な出費になります。そのため、賃貸の家賃がもったいないと感じる人は、結果的に家を購入することを選ぶ傾向があります。

・経済的に安定している人

家を買う時は住宅ローンを利用する方が多数です。そのため、社会的な信用が高く、信用情報に問題がない経済的に安定している独身者が、家の購入を決断しやすい傾向があります。

2.独身で家を購入するメリット

独身で家を購入するメリットをみていきましょう。

1.老後も住居の心配をしなくて良い

独身者が家を購入する魅力の一つは、老後において住居の心配をしなくて良いという点です。老後は、定期的な収入が減少することが一般的です。しかし、住宅ローンさえ完済できればあとは毎年固定資産税を払えばよいだけです。自分の家を所有していれば、住居費の支出が相対的に安定しやすくなります。

2.自分の資産になる

賃貸ではどれだけ家賃を支払っても物件は自分のものになりませんが、持ち家は資産として残ります。将来的には家を売却して現金化するか、そのまま家賃収入として利用することもできます。

3.賃貸よりも広い家に住める可能性がある

購入する際、家賃と比べてローンの月々の支払いの方が安くなることがあり、これにより賃貸よりも広い家に住める可能性があります。

独身向けの狭小住宅なら敷地面積が狭いので、税金負担が軽減できるのも魅力的です。

3. 独身で家を購入するデメリット

独身で家を購入する時にはデメリットもあります。

1.転勤や異動があった場合、住み替えが大変

独身で家を購入する際のデメリットとして挙げられるのは、転勤や異動が発生した場合、住み替えが大変であることです。

購入した家を手放すためには、売却手続きや市場動向の調査が必要となり、これが時間と手間を要することがあります。そのため、独身者が家の購入を検討する際には、将来の転勤や異動の可能性にも注意を払う必要があります。

2.今後結婚した場合、家が狭く感じる

独身の時点でのライフスタイルに合わせて選んだ家が、家族構成の変化に伴い不十分になることがあります。

この場合、新しい住まいを検討するか、現在の住まいをリフォームする必要が生じ、これには追加の手間や費用が発生する可能性があります。パートナーがいる方は、購入の際に将来の変化を見越して検討することが重要です。

3.経済的負担を感じる可能性がある

住宅ローンや維持費、固定資産税など、家を所有するにはさまざまな経済的な負担がかかります。独身者がこれらの費用を払うには、収入や将来の経済状況に対する十分な計画が必要です。思いがけない出費や経済的な変化に備え、慎重な検討と資金計画が欠かせません。

4. 独身で家を購入する時のポイント

独身で家を購入する時におさえておきたいポイントをいくつか説明します。

1.利便性の高いエリアを選ぶ

独身者が家を購入する際の重要なポイントの一つは、利便性の高いエリアを選ぶことです。

購入する住まいが交通アクセスや生活インフラに恵まれた場所に位置していると、仕事や趣味の活動、日常生活がスムーズに行えます。たとえば、医療施設、飲食店、ショッピングモール、公園などが揃っていると、生活の質が向上し、将来的な住み心地も期待できます。また、将来的な転勤や生活スタイルの変化にも柔軟に対応できるよう、検討段階で地域の発展性や魅力を確認することも大切です。

2.セキュリティがしっかりとした物件を選ぶ

特に、女性の一人暮らしの場合は、セキュリティが万全な物件を選びましょう。オートロック完備などセキュリティ面で安心なマンションがおすすめです。一戸建ての場合は、自分でセキュリティ対策をすることも大切ですが、治安の良いエリアを選ぶようにしましょう。

3.将来、売却や賃貸に出すことも考えておく

デメリットでも述べましたが、今の時点では独身であっても、結婚によって、家が手狭に感じられる場合もあるでしょう。その際、持ち家を手放すか賃貸に出す可能性があることも視野に入れておく必要があります。独身で家を買う際は、将来的にスムーズな不動産取引を行えるよう、資産価値や市場動向に注意を払うことも重要です。

5. 独身で家を買うならマンション?一戸建て?

独身者が選ぶ持ち家といえば、マンションというイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、一戸建てという選択肢もあります。この章では、独身者にとってのマンションと一戸建てのメリットデメリットを説明します。

1.独身者にとってのマンションを購入するメリットデメリット

独身者がマンションを購入する場合、どちらかというとメリットの方が多いかと思います。賃貸経験者は分譲マンションでもスムーズに生活リズムを築けるでしょう。

まず、メリットとして挙げられるのは利便性の高さです。マンションは都心部に位置することが多く、交通アクセスに優れています。オフィス街や多様な生活施設へのアクセスが容易であり、共用施設の利用やセキュリティ面の強化、24時間利用できるゴミ捨て場など、生活の快適さを向上させる仕組みも整っています。

さらに、マンションは一戸建てと比較して資産価値が安定しやすいという特徴もあります。不動産市況の変動にも比較的強く、将来的な売却や賃貸においても柔軟に対応できます。

一方で、マンションの購入にはデメリットも検討しなければなりません。まず、管理費や修繕積立金などの共益費用が発生するため、ランニングコストが高くなりがちです。車を所有している場合は、マンション内か外部の駐車場を借りることになりますので、その費用もかかります。

2.独身者にとっての一戸建てを購入するメリットデメリット

一戸建てはファミリー向きのイメージがありますが、独身者に適した一戸建ても多数あります。イメージだけで選択肢から外してしまうのはもったいないですよ。特に車を所有している方やDIYを楽しみたい方には一戸建てがおすすめです。

まず、メリットとして挙げられるのは、狭小住宅なら比較的手頃な価格で購入できる点です。小さい敷地や建物なら、マンションに比べてコストが低くなり、手ごろな価格で不動産を所有することができます。

また、一戸建てはマンションに比べてプライバシーが確保しやすく、ペットの飼育やDIYなども自由に楽しめるメリットもあります。駐車スペースがある物件なら、駐車場を借りる手間と費用も不要です。

一方で、一戸建ての購入にはデメリットも考慮しなければなりません。まず、メンテナンスや修繕が個人の責任となるため、予期せぬ出費が発生する可能性があります。また、狭小住宅を買ったとしてもマンションよりは土地や建物の広さが増すため、掃除や管理が手間となり、時間の制約が生じることも考えられます。

さらに、移動やアクセスの面では、一戸建てはマンションに比べて効率が悪い点と、将来的に売却や賃貸に出す場合は、マンションよりも需要が少ない点もデメリットとして挙げられます。

6. 独身で住宅ローンを組む時の注意点

独身で住宅ローンを組む際には、注意が必要なポイントがいくつかあります。

・返済計画は慎重に

独身者であっても既婚者であっても同様ですが、住宅ローンを組む時は、将来の安定収入を見据え、返済計画を慎重に考える必要があります。収入が不安定である場合や将来の収入見通しが立てにくい場合は、無理な借り入れは避けるべきです。

・自分だけの信用や収入で審査される

独身者は世帯収入が自分1人の収入と同等であるため、収入の水準が重要な審査要素となります。高い収入を持つ方は有利ですが、共働き世帯よりも不利な側面もあります。

・緊急時のリスクに備えておく

団体信用生命保険に加入していれば、万が一のことが起こった場合、住宅ローンはゼロになります。しかし、病気や怪我、リストラなどで失業してしまう可能性は誰にでもあります。共働き世帯であれば、パートナーに支えてもらえますが、独身者は自分一人で対応しなければなりません。緊急時に備え、保険の加入や緊急時のファイナンシャルプランを立てておくことをおすすめします。

7. まとめ

今回は、独身で家を購入するメリットデメリットを解説しました。家を購入することを選択したとしても、どんな物件を購入すればよいのか分からないというお悩みはよく耳にします。ミツバハウジングでは、賃貸物件のご案内は出来かねますが、独身者向けのマンションや一戸建てのご案内やご相談は随時承っております。メールでもお電話でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

コラム・住まい探しに役立つ情報

親から相続した不動産を売却したい②【税金や特例】

フラット35と民間ローンは異なる特徴を持っています。これらの違いを理解することは、住宅購入やローン選びにおいて重要です。この記事では、両者の違いやポイントを詳しく解説していきます。

1.金利の基礎知識

まずは、金利の仕組みをおさらいしておきましょう。

【金利のタイプ】

特徴 | メリット | デメリット | 向いている人 | |

変動金利型 | 借入期間中に金利が変動する。原則として、半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額に反映される。 | ・固定金利よりも金利が低い ・金利が上昇しなければ固定金利よりも返済額は少ない | ・金利上昇のリスクがある ・金利が上昇すれば、返済額が高くなる | ・金利の動向をこまめに確認できる人 ・返済期間が短い、借入金額が少ない人 ・金利が上昇して返済額が増えても経済的に余裕がある人 |

全期間固定金利型 | 借入期間中、ずっと金利が変わらない。 | ・返済額が変わらないので将来のライフプランがたてやすい ・金利が変わらない安心感 | ・変動金利よりも金利が高い ・今後、金利が低くなれば変動金利よりも返済額が多くなる | ・安定した資金計画を立てたい人 ・今後、教育費などで支出が多い人 |

固定期間選択型 | 3年、5年、10年など固定金利の期間が決まっていて、期間終了後に適用金利を選択する。 | ・固定期間中は毎月返済額が増えない安心感がある ・固定期間経過後に金利が下がっていれば、低い金利を享受できる | ・固定する期間が長くなればなるほど、金利は高くなる ・固定期間経過後に金利が上がっていた場合、返済額が増える | ・教育費がかかる一定時期だけ返済額を安定させたい人 ・車のローンなど、返済が重なる時期だけ返済額を抑えたい人 |

【返済方式】

住宅ローンの返済には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。名前が似ているものの、中身はかなり異なります。

元利均等返済:月々の元金と利息の合計額を一定に保ちながら返済していく方法です。合計額が一定なので、支出の計算が容易です。ただし、元金の返済ペースが元金均等返済よりも遅いため、総支払額は多くなります。

元金均等返済:月々の元金の返済額を一定に保ちながら返済していく方法です。元金の返済スピードが速いのが特徴で、借入当初の月々の返済額は多くなりますが、元金を早く返済したい方には向いています。

2.住宅ローンの種類

1.住宅ローンの種類

公的ローンと民間ローンの特徴は以下のとおりです。

・公的ローン

国や自治体などが提供する住宅ローンです。「財形住宅融資」「自治体融資」が該当します。

・民間ローン

民間の銀行や保険会社などが提供する住宅ローンです。都市銀行・地方銀行、信用金庫・農協など、各金融機関が提供しているローンの他、不動産会社やハウスメーカーが金融機関と提携している「提携ローン」が該当します。

特徴は以下のようになります。公的ローンに分類される自治体融資については、自治体によって融資の条件が異なります。各自治体のホームページなどで確認ください。

公的ローン(財形住宅融資) | 民間ローン | |

審査 | 比較的ゆるい | 比較的厳しい比較的厳しい |

勤続年数 | 規定なし | 2〜3年以上 |

年収 | 規定なし | 200〜400万円以上 |

ローンの取引履歴 | 民間ほど重視しない (直近3ヶ月の間に延滞があると不可) | 非常に重視する (過去2年間に2回以上の延滞があると不可) |

選択金利 | 期間選択型固定金利 | 変動金利 全期間固定金利 期間選択型固定金利 ミックス型 |

借入限度額 | 4,000万円(財形住宅融資) | 最大1億円 |

年齢制限 | 満18歳以上66歳未満(財形住宅融資) | 65歳 |

団信の加入 | 任意 | 加入 |

物件の技術基準の審査 | あり | なし |

2.フラット35は行政が運営するローン

フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して扱っている住宅ローンで、公的ローンと民間ローンの中間的な存在です。

フラット35の特徴を挙げると、主に以下の4つが大きなポイントとなります。

- 人に対する審査基準はゆるめだが、住宅に対する審査基準が厳しい

- 金利は固定金利のみ

- 団体信用生命保険への加入は任意

- 保証料不要

次項で詳しく解説します。

3. フラット35と民間ローンの違い

それでは、フラット35と民間ローンの違いを解説します。

1.審査基準

フラット35と民間ローンの違いは、審査基準において顕著に現れます。

民間ローンでは、返済負担率だけでなく、勤続年数や勤務形態も審査対象となり、収入の安定性が強く重視されるため、審査が通りにくいことがあります。一方で、フラット35は借り手の信用履歴や収入などには柔軟な審査が行われつつも、不動産の価値や担保価値には高い基準が設けられています。これは、「長期間、安全に住める住宅を増やしたい」という住宅金融機構の意向によるものです。

フラット35の審査基準についてはこちらからご確認ください。

申込要件

https://www.flat35.com/loan/flat35/conditions.html

【フラット35】の対象となる住宅・技術基準

https://www.flat35.com/loan/tech.html

2.金利

民間の住宅ローンでは変動金利型や固定期間選択型から返済方法を選べますが、フラット35は全期間固定金利が唯一の選択肢です。

さらに、フラット35は、頭金が1割用意できない場合は、金利が更に上昇することになります。具体的な金利の違いは、以下のようになります。

借入期間 | 15~20年 | 21~35年 |

フラット35 (頭金1割以上) | 年1.430% | 年1.910% |

フラット35 (頭金1割未満) | 年1.570% | 年2.050% |

※2023年12月適用金利

選択できる金利が固定だけなので、変動金利と比べると返済額が高くなってしまいます。フラット35の2023年12月時点での金利と民間ローン(みずほ銀行)の変動金利型と比較をしてみましょう。

適用金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 (諸費用は除く) | |

フラット35 | 年1.910% | 88,198円 | 40,043,406円 (頭金300万円含む) |

民間ローン(みずほ銀行:ネットローン) | 年0.375% | 76,229円 | 32,016,270円 |

総返済額の差額 | - | ▲11,969円 | ▲8,027,136円 |

借入金額3,000万円・返済期間35年間

フラット35の場合、頭金を1割(300万円)用意しても毎月の返済額は民間ローンよりも毎月1万円ほど高くなります。さらに総返済額の差額は800万円となります。固定金利なので安定感はありますが、少しでも返済額をおさえたいという人には民間ローンの変動金利型の方が向いています。

3.団体信用生命保険

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害に陥った場合に、ローンの支払いが免除される保険です。

フラット35では、団体信用生命保険(団信)への加入は任意ですが、民間ローンでは団信に加入しなければ住宅ローン契約が成立しません。

高齢者や健康に不安のある方にとっては団信に加入しなくてもフラット35が利用できるという利点があります。ただし、もしもの場合に備えて生命保険でカバーすることも重要です。生活状況や健康状態に合わせて、適切な保険に加入することをおすすめします。

フラット35で加入できる団信は以下の2タイプです。

・新機構団信

・新3大疾病付機構団信

新3大疾病付機構団信は、基本プランの「新機構団信」と医療と介護の保障が加わったタイプの団信です。詳しくはこちらからご確認ください。

4.保証料

民間の住宅ローンでは保証料が無料の場合もありますが、通常は借入金額の約2%が相場とされています。さらに、審査の結果に応じて、連帯保証人などが求められることもあります。それに対し、フラット35は保証料も不要で保証人も不要です。

ちなみに、融資を受ける際の事務手数料については、金融機関ごとに異なる設定があります。フラット35と民間ローン、どちらが高いかは一概に言えません。事務手数料の相場は、借入金額の約2%程度か、あるいは3万円から30万円の範囲で設定される場合もあります。

4. フラット35のメリットデメリット

次に、フラット35のメリットデメリットをみていきましょう。

1.フラット35のメリット

メリットは以下のようになります。

・金利が変わらない固定金利なので資金計画が立てやすい

フラット35は全期間が固定金利型しか選択できないため、返済中に金利の変動リスクを受けません。この特徴から、変動金利や固定期間選択型の住宅ローンと比較して、より計画的な返済が可能です。

・団体信用生命保険に加入しなくてもよい

フラット35では、団信への加入が任意となっているため、健康に不安がある方でも安心して住宅ローンを組むことができます。団信に加入しない場合は金利が引き下げられ、その結果、住宅ローンの返済額も軽減されます。この柔軟性が、フラット35の魅力の一つと言えるでしょう。

・個人事業主や転職直後の人でも審査に通りやすい

フラット35は、民間ローンに比べて審査が緩い傾向があります。年収基準や返済負担率などの条件をクリアすれば、個人事業主や最近転職したばかりで勤続年数が短い方でも審査に通りやすいとされています。

2.フラット35のデメリット

続いて、デメリットです。

・変動金利型よりも金利が高い

フラット35の最も大きなデメリットは、適用金利の高さです。変動金利型と比較すると、フラット35の金利は高めなので、現在の超低金利が返済終了まで続く場合は、変動金利を選んだ方がお得になります。

・住宅に対する審査基準が厳しい

フラット35の審査は借入者に対しては比較的緩い傾向がありますが、一方で購入対象となる住宅には厳しい基準が適用されます。住宅金融支援機構が定めた技術基準をクリアする必要があり、これを確認するためには指定機関による物件検査が不可欠です。建築基準法に基づく検査済証を入手するため、手数料が発生し、これは個人負担です。もし技術基準を満たせない場合、フラット35を利用することは難しくなります。

ただし、省エネ性能や耐震性、バリアフリー性、耐久性などの性能基準をクリアした住宅であれば、金利を引き下げられる「フラット35S」を利用することができます。これにより、より良い住宅を手に入れる際の負担が軽減されます。

・繰り上げ返済の最低金額が高い

現在、多くの銀行では1円からの繰り上げ返済が可能となっています。しかし、フラット35の場合は、ネット銀行を含む様々な銀行で最低10万円、窓口での繰り上げ返済は最低100万円からとなっています。ただし、手数料は無料なため、まとめて繰り上げ返済を行う場合にはデメリットはほとんどありません。

5. まとめ

今回はフラット35と民間ローンの比較に焦点を当て、それぞれの特徴や違いについて解説しました。購入者の状況やニーズによって最適な選択肢が異なるため、この情報を基に検討を進め、理想の住宅ローンを見つけていく手助けとなれば幸いです。

コラム・住まい探しに役立つ情報

親から相続した不動産を売却したい②【税金や特例】

前回のコラムでは、不動産を相続方法や相続する時の流れを解説しました。今回は、不動産を売却した時にかかる税金や、節税対策に使える特例を紹介します。

1.相続した不動産を売却すると税金がかかる

最初に、不動産を売却した時にかかる税金について説明します。

1.印紙税

印紙税は、金銭取引に関する契約書や領収書、有価証券などに課される税金です。

不動産売却時には、売主と買主が売買契約書を交わす際に、契約書に記載された売却価格に応じた金額の収入印紙を貼り付けて納付する必要があります。

令和6年3月31日までの期間に作成された売買契約書には、軽減税率が適用され、税額は以下のとおりです。

取引金額 | 本来の印紙税 | 軽減後の印紙税 |

10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」を参考に作成

2.譲渡所得税

不動産売却して利益が出たことを譲渡所得といいます。譲渡所得は、給与所得や事業所得などと同様に、所得税と住民税が課せられます。これを「譲渡所得税」と呼びます。

いくらかかるのかは条件によって異なりますので次項で詳しく解説します。

2.譲渡所得税の計算方法

この項目では、譲渡所得税の計算方法について詳しく解説します。

1.譲渡所得にかかる所得税と住民税は所有期間によって異なる

譲渡所得にかかる所得税と住民税は、売却年によって税率が異なり、所有期間が5年以下か5年以上かによって短期と長期に区分されます。

短期の場合は最高で39.63%の所得税と9%の住民税がかかり、長期の場合は所得税率が最高20.315%、住民税率が5%となります。所有期間が10年以上の場合には、軽減税率の特例が適用されることもあります。

不動産を所有していた期間 | |||

区分 | 短期 | 長期 | |

期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 |

居住用 | 39.63% 所得税30.63% 住民税 9% | 20.315% 所得税5.315% 住民税 5% | ①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) ②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |

非居住用 | 39.63% 所得税30.63% 住民税 9% | 20.315% 所得税15.315% 住民税 5% | |

※2013年~2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます

たとえば、売却価格が3,000万円で取得費が2,400万円、さらに譲渡費用が200万円の場合、譲渡所得は「3,000万円−2,400万円−200万円」で400万円となります。

所有期間に応じた所得税と住民税の計算式を以下に示します。

・所有期間5年以下の場合

400万円×39.63%=158万5200円(所得税122万5200円+住民税36万円)

・所有期間5年超の場合

400万円×20.315%=81万2600円(所得税61万2600円+住民税20万円)

・所有期間10年超の場合(軽減税率の特例を適用する場合)

400万円×14.21%=56万8400円(所得税40万8400円+住民税16万円)

2.譲渡所得税の計算式

譲渡所得は、売却価格そのものが利益になるわけではありません。不動産を購入した際の費用(取得費)と売却した際の費用(譲渡費用)を、売却金額から差し引いて、その差額が譲渡所得となります。

譲渡所得を計算式で表すと以下のようなります。

売却益(譲渡所得)= 売却価格 売却価格から以下の3つの費用を差し引く ① 物件の購入価格から減価償却費※を引いた価格(購入したときの価格) ② 購入したときの費用(取得費) ③ 売却したときの費用(譲渡費) |

※減価償却の計算式

減価償却費 = 建物購入価額×0.9×償却率×経過年数

(経過年数は築年数ではなく、購入の引渡から売却の引渡までの所有期間を表します)

3.取得費と譲渡費

取得費と譲渡費は、以下のものが該当します。

・取得費(不動産を購入したときの費用)

取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

(1)土地・建物の購入代金

(2)建築代金

(3)購入時にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)

(4)仲介手数料

(5)測量費

(6)整地費・建物の取り壊し費用など

(7)設備費

(8)改良費

(9)一定の借入金利子

参考:国税庁のホームページ「No.3252 取得費となるもの」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

・譲渡費(売却したときの費用)

修繕費や固定資産税など、その資産の維持や管理のためにかかった費用や売却した代金の取立てのための費用などは譲渡費用に含まれません。

(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料

(2)印紙税で売主が負担したもの

(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

(5)既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金。これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。

(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

参考:国税庁のホームページ「No.3255 譲渡費となるもの」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

3. 税額を抑えられる特例

次に、売却で発生する税金負担を抑えられる特例を紹介します。

1.空き家の譲渡所得の特例

空き家の譲渡所得の特例は、相続で取得した空き家を売却した場合に、得た利益(譲渡所得)から最大で3,000万円を控除できる制度です。

最大で3,000万円までが控除されるということは、譲渡所得がゼロになることもあります。非常に魅力的な制度ではありますが、要件が厳しく利用者は多くありません。

具体的な要件は以下のとおりです。令和5年度税制改正で内容が2点変更されています。

①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の家屋であること) ②被相続人が1人で住んでいた自宅であること(別荘等は不可) ③売却金額(譲渡価額)が土地建物合計で1億円以下であること(共有で譲渡する場合は総額で1億円以下) ④家屋付で譲渡する場合は、譲渡時に耐震基準に適合していること ⑤相続発生後、ずっと空き家であること(誰かに貸したり、住んだりしていないこと) ⑥(改正)相続開始の日から3年目の12月末までに譲渡すること、かつ2027年 12月末までに譲渡を行うこと→税制改正により、特例の適用期間が4年間延長 ⑦(改正)更地で譲渡する場合は、譲渡時迄に売主側(譲渡側)で取壊しを行うこと→税制改正により、買主側での取壊しも可 |

2023年12月31日までとされていた特例の適用期間が2027年12月31日まで延長され、譲渡後の耐震改修工事や取壊しを行った場合も適用されるようになりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

令和5年度税制改正の概要については、以下のリンクからご確認ください。

令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001617701.pdf

2.相続税の取得費加算の特例

相続税の取得費加算の特例は、相続後3年10ヶ月までに相続した不動産を売却した場合に、相続税額の一定金額を取得費に加算する制度です。

ひとつ前に紹介した「空き家の譲渡所得の特例」よりも条件がゆるめなので、空き家の特例が適用できない場合はこの特例を検討してみましょう。

相続税の取得費加算の特例を利用すると、相続税の一部を取得費として計上することができます。不動産を売却した際には、譲渡所得に対して相続税がかかります。そのため、取得費が多ければ多いほど、相続税の支払い額が低くなる傾向があります。

取得費の加算額は、相続税額と売却した不動産の価額に基づいて計算されます。具体的な計算式は以下のとおりです。

取得費の加算額 = 相続税額 × 売却した不動産の価額 ÷(相続税の課税価格+債務控除額) 譲渡所得 = 譲渡価額-(取得費+取得費の加算額+譲渡費用) |

相続税の取得費加算の特例を利用するためには、相続後3年10ヶ月以内に不動産を売却する必要があります。不動産の売却を検討している場合は、この特例を活用して節税効果を得ることができますので、早めの行動が重要です。

3.3,000万円の特別控除

「3,000万円特別控除」は、自宅を売却する際に最大3,000万円までの譲渡所得を控除できる制度です。この特例は、戸建てやマンション、または住んでいた家を取り壊した土地など、さまざまな物件に適用可能です。さらに、所有期間の長さに関わらず、適用を申請することができます。

適用条件などについては以下のリンクからご確認ください。

No.3302 マイホームを売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

4.マイホームを売った時の特例

この特例は、所有期間が10年を超える自宅を売却した際に、税率を更に軽減できます。

通常、所有期間が5年を超える不動産には、長期譲渡所得税率(所得税:15.315%、住民税:5%)が適用されます。しかし、この特例を利用すると、課税対象となる譲渡所得6,000万円以下まで、より低い税率が適用されます。

特例を利用する場合、税率は譲渡所得金額の6,000万円以下と6,000万円を超える部分で異なります。詳細は以下のとおりです。

譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合 計 |

課税譲渡所得が 6,000万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |

譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合 計 |

課税譲渡所得が 6,000万円超(6,000万円以下の部分) | 10.21% | 4% | 14.21% |

課税譲渡所得が 6,000万円超(6,000万円超の部分) | 15.315% | 5% | 20.315% |

なお、この特例は先述の「3,000万円特別控除の特例」と併用可能です。

適用条件などについては以下のリンクからご確認ください。

「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

4. 併用できる特例とできない特例があるので注意!

不動産を売却する際には、複数の節税特例を併用したいと考える方も多いでしょう。しかし、特例を併用できるものとできないものがありますので、事前に確認しておくことが重要です。

以下に、今回紹介した特例の中で併用できるものとできないものを示します。

特例 | 併用可能な特例 | 併用できない特例 |

空き家の譲渡所得の特例 | ・マイホームを売ったときの特例、または特定のマイホームを買換えたときの特例のいずれか ・住宅ローン控除 | ・相続税の取得費加算の特例 |

相続税の取得費加算の特例 | マイホームを売ったときの特例、または特定のマイホームを買換えたときの特例のいずれか | ・空き家の譲渡所得の特例 |

3,000万円の特別控除 | ・軽減税率の特例 | ・マイホームを買換えたときの特例 住宅ローン控除 |

マイホームを売ったときの特例 | ・3,000万円の特別控除 | ・マイホームを買換えたときの特例 住宅ローン控除 |

空き家の譲渡所得の特例と相続税の取得費加算の特例は、どちらか一方しか利用できません。条件に該当する場合、節税効果が高いのは空き家の譲渡所得の特例です。

一方、3,000万円の特別控除の特例とマイホームを売ったときの軽減税率の特例は、併用ができません。ただし、住宅ローン控除との併用が可能なのは、売却した年の前後2年間に限られます。

状況に応じて、どの特例を活用するかを検討することが重要です。利益が少ない場合は住宅ローン控除を活用する方が得策かもしれません。

5. まとめ

特例は併用できるものとできないものがありますので、どの特例を活用するか慎重に検討することをおすすめします。また、不動産を売却して利益が出た場合は確定申告が必要です。無申告にならないようにご注意ください。

コラム・住まい探しに役立つ情報

親から相続した不動産を売却したい①【相続方法や流れ】

今回は、相続手続きから不動産の売却手続きまでの基本的な流れや相続方法について詳しく解説します。親から相続した不動産の売却ついて悩んでいる方のお力になれれば幸いです。

1.不動産はどうやって相続すればいい?

まずは、不動産の相続の仕方を説明します。

1.遺言がある場合

不動産の相続手続きにおいて、最も重要なのは故人の遺言です。遺言が存在する場合、その内容が優先されます。

適切な形式で作成された遺言があれば、指定された相続人が不動産を受け取ります。たとえば、「不動産は妻に相続する」と遺言書に記載されていれば、妻が100%の権利で相続します。もし「妻と子で持ち分を半分ずつ分割すること」と記載されていれば、妻と子はそれぞれ50%ずつの権利を相続します。

なお、遺言書が見つかった場合は、その種類によって異なる手続きが必要です。

・自筆証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続き

・公正証書遺言の場合 → 相続人の調査・確認

・秘密証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続き

公正証書遺言が自宅で見つからない場合は、最寄りの公証役場で捜すことができます。公正証書遺言や秘密証書遺言の手続きについては、「裁判所のホームページ 遺言書の検認」から詳細を確認してください。

2.遺言がない場合

遺言書がない場合、相続人たちは「遺産分割協議」と呼ばれる協議を通じて、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定します。

通常、配偶者が遺産の50%を受け取り、残りの50%は故人の子供たちで分配されるという基本的な規則があります。相続人の順位には、子やその直系の子孫が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹や甥姪が第3順位に位置します。

ただし、不動産の相続には4つの異なる方法が存在し、これには留意が必要です。具体的な方法については、次の項目で詳しく解説いたします。

2.相続方法は「現物分割・換価分割・代償分割・共有分割」の4つ

相続方法はどのようなものがあるのか分からないという方も多いかと思いのではないでしょうか。相続には、不動産を売却しないという選択もあります。

1.現物分割…遺産をそのままの形で分割する

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分配する方法です。

一戸建てやマンションのような建物を分配することは物理的にできないため、「長男が家、次男は銀行預金」といった方法で分配されるケースが一般的です。

●現物分割のメリット

・不動産を残せる

・公平な分配ができる

・相続税の負担を軽減できる可能性がある

遺産を物理的に分割することで、相続人間の権利や所有権を明確にし、公平な分配が可能となります。また、分割によって相続税の負担を軽減することができる可能性もあります。

●現物分割のデメリット

・公平に分配することが難しい

・協議がまとまらず、トラブルになる可能性がある

相続人の間で公平な分割を実現するのは困難なことがあります。たとえば、相続人が3人で遺産が土地のみの場合、その土地を3等分することは容易ではありません。また、相続の間で遺産の選定や取得方法について意見の相違が生じ、分割の決定が複雑化することがあります。

●現物分割が向いているケース

・他の相続人の理解を得やすい環境(実家に居住している長男がそのまま実家を相続する場合や、配偶者が自宅を相続する場合など)

・不動産が複数ある、預貯金などの遺産がある、現物分割を行っても相続人間の公平性が保たれるケース。

2.換価分割…売却してお金に変える

換価分割は、不動産を売却し得られた資金を相続人全員に公平に割り当てます。この方法は、不動産の物理的な分割が難しい場合や、相続人の間で遺産の利用や管理について合意が得られない場合に利用されます。

●換価分割のメリット

・公平な分配ができる

・不動産維持管理が不要になる

不動産などの換金性が低い資産を売却し、分割しやすい現金に換えることで、遺産分割割合に応じた公平な分配ができます。

●換価分割のデメリット

・不動産の売却がスムーズに進まないことがある

不動産の売却に時間がかかる、または売却そのものが難しいケースがあり、それによって相続手続きが長引く可能性があります。

●換価分割が向いているケース

・不動産維持管理が負担

・相続財産の中に、相続人全員が相続を希望しない遺産がある

・相続税の支払いに必要な資金は別途確保されており、不動産を売り急いでいない

3.代償分割…相続人が超過分をお金で支払う

代償分割とは、一部の相続人が相続分を超える財産を一時的に相続し、その代わりに、超過分を他の相続人に金銭で支払う方法です。一部の相続人が土地や建物を受け取ることで、不動産資産の価値を保ち、将来の世代に受け継ぐことができます。

●代償分割のメリット

・遺産分割をスムーズにできる

・公平に遺産分割ができる

代償分割のメリットは、遺産をそのままの形で分割でき、公平な遺産分配ができる点です。これにより、分割が難しい資産も適切に分配され、相続人間の対立や紛争を回避できます。

●代償分割のデメリット

・超過分を支払う相続人に相応の資金力が必要

・超過分の算出でトラブルが起きることがある

・贈与税・所得税が発生することがある

超過分を支払う相続人の資力が必要となり、超過分が支払えないと代償分割が成立しません。また、相続人間で超過分の支払い方に関する意見の相違が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。さらに、超過分の支払いに関連する所得税や贈与税がかかる場合もあります。

●代償分割が向いているケース

・遺産が不動産しかない(預貯金などの流動資産が少ない)

・相続人全員が自身の相続分を望んでいる(相続人が特定の財産(自宅・自社株式などを引継ぎたい)

4.共有分割…遺産を相続人全員のものにする

共有分割とは、遺産を複数の相続人で共有する方法の一つです。共有された財産は、所有者全員によって共同管理され、利益や費用が共同で分担されます。

共有分割は、遺産を均等に分割するのではなく、共有して所有することで相続人間の合意を得やすくし、相続財産の管理や取引を円滑にすることを目的としています。

●共有分割のメリット

・遺産を簡単かつ公平に分割できる

・財産を維持しやすい

・相続税負担が軽減される可能性がある

遺産を簡単かつ公平に分割できるため、財産の管理や維持が容易になります。また、遺産が分割されるため、相続税の計算基準が低くなり、税金の負担が軽減される可能性もあります。

●共有分割のデメリット

・遺産管理の調整が必要

・協議がまとまらず、トラブルになる可能性がある

・不動産の売却や処分が制限される場合がある

遺産の売却や処分に関しては、全ての相続人の合意が必要となるため、遺産の取引や維持に関するトラブルが生じる可能性があります。特に不動産の売却や処分においては、全ての相続人の同意が必要とされるため、財産の売却や処分が制限される可能性があります。

●共有分割が向いているケース

・相続財産が複数の相続人によって共有されるケース

・相続人全員が財産の共有を希望しており、相互に信頼関係がある

・遺産の分割が難しい場合や、売却や処分が困難な財産が含まれるケース

3. 親から相続した不動産を売却する流れ

最後に、親から相続した不動産を売却する流れを説明します。

1.相続発生~相続税の申告・納税まで

相続発生~相続税の申告・納税までの流れは以下のとおりです。

①遺言書の有無を確認する

財産の整理を行い、プラスの財産(現金・不動産・有価証券など)とマイナス財産(借入金・未払金など)を明らかにします。相続放棄や限定承認などの選択肢がある場合は、適切な手続きを行います。

②遺産分割協議

相続人間で遺産の分割方法を話し合い決定します。

③相続登記

不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、相続登記を行い、所有権を変更します。不動産の売却や換価分割をする場合も、相続登記が必要です。

2.不動産の名義変更から売却するまで

相続登記をした後の流れは、一般的な不動産売却と同じです。

①不動産の価格査定

複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格の相場を確認します。

②不動産会社と媒介契約を結ぶ

選んだ不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始します。

③売却活動開始

不動産会社が買主を探し始め、売却活動を進めます。

④買主と売買契約を結ぶ

買主が見つかり、売買契約を締結します。

⑤残代金決済・引き渡し

契約条件に従って残代金の支払いと物件の引き渡しを行います。

⑥確定申告

売却に伴う所得税などの税金の申告を行います。

3.相続手続きの全体的な流れ

相続手続きにはそれぞれ期限があります。相続の全体的な流れと期限を以下にまとめましたので参考にしてください。

| 期限の目安 | 手続き内容 |

| 死亡を知ったときから7日以内 | 死亡届の提出 |

| 適宜(概ね当日~2日以内が一般的) | 死体火葬許可申請書、親族等への連絡、葬儀の準備 |

| 死亡日から数えて国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内 | 年金受給権者死亡届 |

| 受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内 | 未支給年金請求の届出 |

| 死亡日から14日以内 | 被相続人の介護保険資格喪失届、世帯主の変更届(被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合) |

| 1ヶ月前後が目安 | 遺言書の有無の確認、遺言書の検認手続き、法定相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議の着手 |

| 自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 | 限定承認の申述、相続放棄の申述 |

| 死亡日の翌日から4ヶ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 |

| 死亡日の翌日から10ヶ月以内 | 相続税の申告 |

| できるだけ速やかに | 遺産分割協議書作成 |

| 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内 | 遺留分侵害額請求 |

| 適宜 | 相続登記 |

| 法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内) | 相続税の申告 |

4. まとめ

不動産の相続は、遺言の有無や法定相続人の人数、遺産の総額などを調査し、遺産の分配方法を決める必要があります。しかし、相続手続きは感情的な葛藤からトラブルに発展しやすいものです。トラブルを回避するためには、相続人全員が合意することが不可欠です。そのため、不動産の相続や売却に関しては、進捗状況を定期的に共有しながら進めることが重要です。

ミツバハウジングでは、相続で取得した不動産売却のご相談も承っております。大切な家族の思い出が詰まった不動産を売却するサポートをさせてください。

コラム・住まい探しに役立つ情報

住宅ローン滞納~競売までの流れ

近年の不況と物価上昇により、住宅ローンの支払いが負担になるだけではなく、実際に滞納してしまうケースが増えているようです。また、病気や事故などで収入が減り、住宅ローンの支払いがきつくなる可能性は誰にでもあります。

せっかく手に入れたマイホームですから、できれば手放したくないはず。この記事では住宅ローンの支払いがきつくなった時の対処法や、住宅ローン滞納~競売までの流れなどを主に解説していますので、支払いがきつい兆候がある方は参考にしてください。

1住宅ローンを払えなくなる原因

1.ギリギリの借入金額で組んでいた

一般的に、返済負担率は年収の35%を超えると家計を圧迫する可能性が高いため、年収の20%が目安と言われています。 年収500万円を例に挙げると、年間返済額が100万円(毎月約83,000円)であれば、返済負担率が適切な範囲です。 返済比率を甘く見積もってギリギリの借入金額で住宅ローンを組んでしまうと、後々支出が増える時期に家計が苦しくなる可能性が高くなります。

2.収入が減った/支出が増えた

住宅ローンの返済が厳しくなる主な要因は、収入減や支出増です。 リストラや不況に伴って収入が減少すれば、元々計画されていた返済プランが狂い、家計に余裕を持たせることが難しくなります。同様に、急な支出の増加がある場合、突発的な経済的負担が生じ、これがローンの返済に充てる資金を圧迫することがあります。

3.離婚をした

離婚に伴う生活の変化は、通常の生活費や子供の養育費に加え、住宅ローンの返済にも新たな課題を生むことがあります。 以前はペアローンで支払っていた家を離婚に伴い夫が単独で引き継いだ場合、返済が負担になり支払えなくなるといった問題が発生することがあります。また、住んでいない家にローンを支払い続ける苦悩もよく見られます。

2.住宅ローン滞納~競売までの流れ

全体の流れ

住宅ローンを滞納してから競売までの流れは以下のとおりです。

| 滞納期間 | 流れ |

| 滞納1ヶ月後 | 金融機関から督促状が届く |

| 滞納2~3ヶ月後 | 金融機関から督促状や催告書が届く 電話で、催促の連絡が来る |

| 滞納5ヶ月後 | ・期限の利益の損失予告通知(最終督促)が届く ・代位弁済の予告通知が届く 【6か月の滞納】 |

| 滞納6ヶ月後 | ★期限の利益の損失となる ・住宅ローンの分割返済権利を失い、滞納分の一括返済を求められる ・代位弁済通知が届く ・保証会社から代位弁済通知書が届く 個人信用情報(ブラックリスト)に掲載される ★競売にかける手続きが開始 |

| 滞納8~9ヶ月 | ・保証会社が裁判所に競売申し立て ・差し押さえ通知書が届く ・裁判所から競売開始決定通知書が届く ★競売開始 |

| 滞納10~11ヶ月 | ・裁判所の執行官による現況調査 |

| 滞納13~16ヶ月 | ・開札日が通知される(開札日の2日前が任意売却のタイムリミット) ・入札、開札 ★所有権の移転、強制退去 |

住宅ローンを6ヶ月ほど滞納した頃、期限の利益喪失(返済期日までに返済すればよいという、債務者の法律上の利益)になり、住宅ローンの残債を一括返済するように求められます。この時点で、任意売却をできるようになります。そして、期限の利益喪失後、このまま滞納を続けていれば競売に進んでしまいます。競売を取り下げるためには、開札日の2日前までに金融機関から任意売却の許可を貰う必要があります。期日を過ぎたら競売を中断することはできません。

3.任意売却の特徴とメリット・デメリット

住宅ローンが残っている場合、アンダーローンでは売却額で一括返済が可能で、家の売却が実現できます。ただし、オーバーローンの場合は不動産を売却してもローンが残り、自己資金を補って完済して売却するか、任意売却を検討することになります。売却価格は仲介に比べてやや安くなりつつも、相場の80~90%程度で高く売却できる可能性があります。

任意売却のメリットには、競売よりも高い売却価格が期待できる点や引っ越し費用の一部が負担される可能性、柔軟な退去日程の調整がしやすい点が挙げられます。また、任意売却後の返済計画や金額に関する交渉やサポートが受けられ、個人のプライバシーも守られるメリットもあります。

一方で、デメリットとしては個人信用情報に金融事故情報が残ることや、債権者の同意が得られないケースがある点、またスケジュールが短いことが挙げられます。

4. 競売の特徴とメリット・デメリット

競売は公に裁判所によって公表され、新聞やインターネットで情報が広く開示されます。希望価格やプライバシーの配慮はなく、当事者の意思が尊重されません。

競売のメリットは限定的で、強制的に進行されるため任意売却より手続きが簡略化される点が挙げられます。しかし、デメリットは数多く存在し、市場相場よりも低い価格での落札が高い可能性があり、退去が即座に求められ、プライバシーが損なわれること、返済計画の交渉やサポートが受けられないこと、引っ越し代金が全額自己負担となることなどが挙げられます

5. 住宅ローンの支払いがきつくなった時の対処法

住宅ローンの支払いがきつくなった時は、早期に金融機関と協議することが重要です。 金融機関は、規定の返済期間内での返済が難しい場合でも、柔軟な対応をしてくれることがあります。

たとえば、以下のような変更が考えられます。

・返済期間の延長により、月々の返済額を削減する

・時的な元本返済の猶予を得る

・ボーナス加算をなくし、均等な月々の返済に切り替える

実際には、30年の返済期間を45年に変更して月々の返済額を削減し、返済を継続するケースも存在します。現在の住宅ローン契約によっては、返済期間を延ばすことが難しい場合もありますが、まずは金融機関に相談することが大切です。

2.住宅ローンを借り換える

住宅ローンの借り換えをすることで、月々の返済額を減らせる可能性があります。

借り換えの条件としては

・現行の金利が契約当初よりも1%以上低い

・返済期間が10年以上残っている

・ローン残高が1,000万円以上ある 場合が該当します。

ただし、借り換えには費用が発生するため、そのコストとのバランスを検討することが重要です。金融機関のローン相談会で詳細な試算を行い、損をしないか確認しましょう。 また、借り換えの際には、過去の返済履歴が重要な要素となります。2か月以上の滞納があると借り換えの審査が難しくなる傾向がありますが、1回の滞納程度であれば、一般的には借り換えの際に大きな影響を与えないと考えられます。

3.保険や給付金に頼る(怪我や病気の場合)

特にけがや病気などの理由により住宅ローンの支払いが難しい場合、保険からの給付金を確認することが重要です。

現在加入している保険には、けがや病気による給付金がどれくらい支給されるかを確認しましょう。また、団体信用生命保険には、がんや特定疾病に罹患した場合に返済が免除されるものも存在します。団体信用生命保険の詳細な内容を再確認することで、返済にかかる負担を軽減できるかもしれません。

4.通常の売却で家を売る

通常売却をするのもひとつの対処法です。

通常売却には、仲介と買取というふたつの方法があります。まず、仲介は不動産会社に買主を探してもらって売却する方法です。不動産会社が買主との交渉を担当し、物件を相場で売ることができます。即時売却ではありませんが、高い売却価格が期待でき、不動産会社が売却活動や書類手続きを行ってくれます。

一方で、買取は不動産会社が直接物件を買い取る方法で、迅速な売却が可能です。仲介手数料は発生しないが、相場よりも低い価格での売却となりがちです。

ただし、アンダーローンなら売却金で住宅ローンを一括返済できる可能性がありますが、オーバーローンの場合は任意売却となり、住宅ローン返済負担が継続する点に注意が必要です。

5.リースバック

リースバックは、家をリースバックの業者に売却かつ賃貸借契約を締結し、その業者に毎月家賃(リース料)を払いながらそのまま住み続けられる方法です。売却したら家の所有権は失いますが、将来的に買い戻すという選択もあります。必ず買い戻せるとは限りませんが、「買戻し特約」を付けることもできます。

リースバックで売却する場合の流れは以下のとおりです。

1.リースバック業者に家を売却する

まずは通常の売却と同じように業者が家を査定します。その後、提示された買取価格に合意したら、リースバック業者と売買契約を締結します。売却後の所有権は、業者に移転します。

2.賃貸契約

リースバック業者と「普通借家契約」または「定期借家契約」を締結します。普通借家契約は、一般的な賃貸の契約と同じです。2年毎の更新となるケースが多いでしょう。一方、定期借家契約は、契約期間が終了したら借主は退去をしなければなりません。

3.買い戻し

家を売却する時に、「再売買予約権」を設定した上で契約をすれば、将来的に買い戻すことが可能です。ただ、買戻し価格は売却価格の110%~130%と考えた方がいいでしょう。

すぐに現金が手に入る、固定資産税を払わなくても良い、売却後も住み続けられるといったメリットがありますが、デメリットもあります。 普通の売却よりも売却価格が安いこと、家賃が近隣の賃貸物件よりも高いこと、立ち退きを要求されるリスクがあること、買い戻し金額が高くなることが多いです。 せっかく手に入れたマイホームを手放すことには抵抗もあると思いますので、リースバックに興味がある方は不動産会社に相談されてみてはいかがでしょうか。

5.まとめ

住宅ローンを滞納してすぐに家を失うわけではありません。通常、最初の滞納から競売の手続きが開始されるまで8~9ヶ月の猶予があります。とは言え、何もせずにいたらあっという間に競売にかけられてしまいます。できれば競売にかけられる前に対処することが理想です。早期に金融機関と協力して解決策を見つけましょう

コラム・住まい探しに役立つ情報

-1200x780.jpg)

売却で失敗しないための不動産会社の選び方

売却で失敗しないためには信頼できる不動産会社の選択が欠かせません。しかし、数多くの選択肢がある中で、どの不動産会社に頼むかは悩ましい問題です。本記事では、信頼できる不動産会社の選び方に焦点を当て、売却で成功をするポイントを探っていきます。

1.信頼できる不動産会社とは?選び方のポイント

売却で失敗しないためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。「信頼できる」というのは具体的にどういうことを指すのか、説明します。

1.適正な査定価格であるか

不動産査定を依頼した際、査定価格が相場よりも著しく高い場合は要注意です。

査定価格は、不動産会社ごとに独自の基準で査定額が算出されるため、法的には査定の根拠を明示する義務があるものの、具体的な基準は各社の裁量に委ねられています。中には自社に売却を委託してもらうために、わざと相場よりも高い査定価格を提示する会社も存在します。

一部の会社は最初に高額な売却価格を提示し、反響に応じて柔軟に価格調整を行いながら、できるだけ高い売却価格で成約を目指す戦略をとることもあります。逆に、迅速な成約を重視して価格を短期間で調整する会社も見受けられます。

要するに、査定価格は市場相場や物件の特徴だけでなく、不動産会社の独自の戦略や利害関係に影響され、価格設定方法も様々です。査定結果を受ける際には、これらの背景を考慮することが重要です。

2.売却実績があるか

信頼できる不動産会社を選ぶ際に、その売却実績は重要なポイントとなります。

売却の得意分野はその会社によって異なります。タワーマンションに特化した成功例が豊富な会社もあれば、古い戸建てや大規模な土地、借地権に強い会社も存在します。

不動産会社のウェブサイトや資料を見るか、直接問い合わせて、これまでの取引実績を確認しましょう。同じ地域や物件での売却経験があるかどうかを調査することで、その会社が市場でどれだけの経験を積んでいるかを知ることができます。

3.地域の情報に精通しているか

地域に特化した専門性があるかどうかも考慮しましょう。専門性が高い不動産会社は、その分野での実績やノウハウが豊富である可能性が高いです。

一般的な人気エリアの物件であれば、どの不動産会社に依頼しても成約は早いかもしれませんが、そうでない場合は地域に密着したサービスを提供する会社を選ぶことが重要です。地元密着型の不動産会社は、その地域のニーズや市場トレンドに詳しく、物件の特徴を理解しています。これにより、取引がよりスムーズで成功率の高いものとなるでしょう。

4.売主に寄り添った説明があるか

情報提供が偏りなく、プラス面だけでなくマイナスな側面についてもしっかりと説明してくれる不動産会社は信頼性があります。良い情報だけを提供する会社は魅力的に見えるかもしれませんが、現実的かつ誠実な情報を提供してくれる会社の方が、売主の立場に立っていると感じられることがあります。

つまり、売却に際して予想されるプラス面だけでなく、潜在的な課題やリスクについても丁寧に説明してくれる不動産会社を選ぶことが大切です。このような寄り添ったサポートがあることで、売主としての信頼感が生まれやすくなります。

5.幅広い媒体で販売活動してくれるか

売却活動に重点を置く会社は、インターネットだけでなく、ポスティングチラシ、SNS広告、店頭展示など、様々な媒体での集客に努めます。物件情報を多くの人にアピールさせ、見学への興味を引くためには、広告が魅力的であることが不可欠です。

近年、物件情報の検索は主にインターネットで行われる傾向があり、不動産会社の販売活動には大きな差が生まれています。一部の会社はSUUMOやHOME’Sなどの不動産ポータルサイトや自社サイトを積極的に活用し、デジタルな手段で情報発信していますが、一方で広告掲示だけで済ませるアナログなアプローチを取る会社も存在します。不動産売却の際には、どのような販売活動を行うのかを確認しましょう。

6.近所に店舗があるか

物件の近くに拠点を持つ不動産会社は、地元の情報に通じており、物件の相場感を正確に把握しています。これにより、査定額にも地域特有の知識が反映され、より適切な価格設定が期待できます。

一方で、遠方の不動産会社や拠点のない大手企業は、地元の事情や相場に疎いことがあります。特に遠方から営業担当者が派遣される場合は、地元の情報把握が不十分な可能性が高まります。不動産を売却する際には、近所に店舗があるかどうかも重要な判断基準の一つとなるでしょう。

7.連絡や対応が早いか

返信が遅く、なかなか対応が得られない不動産会社はお勧めできません。

対応が遅い場合、販売活動に十分な熱意がない可能性があり、それが買い手への対応や各種手続きにも影響を与えることがあります。連絡や対応が円滑かつ迅速であることは、査定時などに確認すべき重要なポイントです。

8.悪い口コミがないか

口コミは他の利用者が実際に経験した情報を提供してくれる貴重な情報源です。

悪い口コミがないか確認することで、不動産会社の信頼性やサービスの質についての洞察を得ることができます。特に、取引過程での問題やトラブル、対応の不備などが口コミに現れることがあります。

悪い口コミがないか確かめるためには、不動産会社のウェブサイトや口コミサイト、不動産関連のコミュニティ、Googleの口コミなどをチェックするとよいでしょう

。

2. 選んではいけない不動産会社の特徴

次に、選んではいけない不動産会社の特徴を説明します。

1.無免許業者または行政処分歴がある

不動産の仲介業務を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。

免許の有無は不動産会社が掲示しているか確認し、疑義があれば国土交通省のサイトなどで宅地建物取引業一覧を確認することができます。この一覧には、実績や行政処分の履歴が掲載されているため、心配な方は事前に確認することをおすすめします。

2.囲い込みをする会社

信頼できる不動産会社を選ぶ際に、その売却実績は重要なポイントとなります。

売却の得意分野はその会社によって異なります。タワーマンションに特化した成功例が豊富な会社もあれば、古い戸建てや大規模な土地、借地権に強い会社も存在します。

囲い込みとは、両手仲介を目指すために不動産会社が行う手法であり、売主と買主の両方から仲介手数料を得ることを指します。

特に専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、不動産会社は物件をレインズと呼ばれる物件情報システムに掲載する義務がありますが、囲い込みをする会社はこれを回避し、他社からの買主を排除するように情報を操作します。

違法行為ではありませんが、売主にとってデメリットが生じる可能性があるので警戒したいところです。囲い込みを確認するためには、物件がレインズに掲載されているかどうかを確認するか、他の不動産会社を通じて物件を紹介してもらうと分かります。

3.査定価格が相場よりも高い

もし相場から大きくかけ離れた高い査定価格を提示された場合は、なぜそのような価格になるのか理由を詳しく説明してもらいましょう。

説明が納得できるものであれば、信頼しても問題ありませんが、理由が不明瞭であれば、その不動産会社に売却を委託することはおすすめできません。

先に説明したとおり、売却を委託してもらうために相場からかけ離れた高額査定を提示する不動産会社も存在します。このような会社に騙されないためには、自分でも相場感を身につけておくことも大切です。

3.大手と中小の不動産会社ならどちらがよい?

不動産会社を選ぶ際、大手の不動産会社か中小(地域密着型)のどちらがよいか迷いますよね。この章では、それぞれの特徴を説明します。

1.大手不動産会社の特徴

大手不動産会社の特徴は以下のとおりです。

・充実の取引実績と情報ネットワーク

豊富な取引実績に裏打ちされた独自の情報ネットワークが、中古住宅の幅広い情報を提供します。

・全国展開で広範な対応

全国展開している会社が多く、どのエリアでも迅速かつ広範な物件情報提供が期待できます。

・マニュアルに基づく標準化された対応

マニュアルに基づき社員教育が行われる傾向にあり、標準化された一定以上の対応が期待できます。

大手不動産会社は知名度が高く、販売開始直後の物件が豊富に揃います。また、全国展開なのでエリアに拘らず広範な物件探しや売却を希望する方に向いています。ただし、マニュアル的な対応が特徴であるため、その無機質な印象が好まれるかどうかは個人の好みによります。

2.中小(地域密着型)不動産会社の特徴

続いて、中小(地域密着型)不動産会社の特徴です。

・詳細な地域情報に強み

対応エリアは限定されますが、その地域に特化した情報には熟知しています。未公開物件を含む地元ならではの情報を提供します。

・価格動向を的確に把握

エリア内の価格変動を常に監視し、適正な価格での売買を実現します。地域に密着しているため、市場のニュアンスを理解しています。

・営業担当者の柔軟な対応

大手に比べて営業担当者の裁量権が大きく、柔軟な対応が期待できます。個別のニーズに合わせた取引がしやすい環境です。

地元密着型の不動産会社は地域の細部まで把握し、近隣の住環境や情報に通じています。地元の人とのネットワークも強化されており、これが地域内での円滑な取引に繋がります。人気エリア以外の物件なら、中小(地域密着型)不動産会社が向いています。

4.まとめ

コラム・住まい探しに役立つ情報

なぜ売却チラシがあなたのポストに届くのか?

売却チラシがあなたのポストに届く背景には、一体どのような理由があるのでしょうか?そして、本当にそのチラシを信じても大丈夫なのでしょうか?

この記事では、不動産売却のチラシが投函される理由や売却のチラシの注意点を解説しています。

1.不動産売却のチラシが投函される理由

1.近隣住民の集客を期待できるから

不動産購入を検討している人は、特定のエリアに絞って物件を探していることが多い傾向にあります。近隣住民が今の家を売って、また近隣の物件を買うというケースも珍しくはないのです。

たとえば 「今の環境を変えずに家を買い換えたい」 「子どもの学区を変えたくない」 「実家の近くの家が欲しい」といった購入ニーズです。

そういった方々は、そのエリアの価格相場をある程度理解しているため、決断が迅速です。インターネットでの集客も効果はありますが、ターゲットを絞ってチラシを投函することで、近隣住民に直接アプローチすることができます。

2.潜在層にもアプローチできるから

直近で売却や購入の予定のない潜在層に対してポスティングを行うことで、その人たちの意識を「いつか売りたい・買いたい」という抽象的な考えから、「今売りたい・買いたい」という具体的な意識に変換させることが期待できます。

また、条件に合致する売却物件を知り、納得してもらえれば、潜在層が予定よりも早く即決での購入に踏み切る可能性もあります。

3.家族間で共有されやすいから

インターネット広告だと情報が流れてしまいますが、紙媒体は手元に残るので家族間で共有されやすいというメリットもあります。

不動産の売買は家族間で相談して決めることが多いので、紙媒体での広告は強力なアプローチ方法となります。

4.売却の方が業務効率がよいから

不動産売却のチラシが投函される理由として、『買主側の仲介業務よりも売却の方が業務効率がよい』という理由が挙げられます。

買主側の仲介業務では、どんなに物件の紹介を頑張ったとしても、最終的に購入を決めてもらえなければ仲介手数料が発生しません。 一方、売主側は「この物件を売る」という目的があるため、媒介契約さえ結んでしまえば、収益を見込むことができます。

特に「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」を結ぶと、契約期間中は売却を他社に依頼することができないため、不動産会社は売却物件の募集に注力するのです。売主側の仲介が安定的な収益をもたらすことから、不動産会社は積極的に売却のチラシを投函し、新たな売主を獲得する戦略を展開しているのです。

5.両手取引をしたいから

売主または買主それぞれから仲介手数料を請求することを「両手取引」、どちらかを無料にすることを「片手取引」といいます。 仲介手数料は不動産会社の収入源です。できれば両手取引で収益を多く得たいと考えます。

6.在庫リスクがないから

不動産会社は売却物件を集めても、物理的な在庫を抱えることがありません。不動産仲介は売主から「買主を探すこと」を委任されているだけで、実際に物件を仕入れているわけではありません。物件の募集にかかる費用を除けば、原価も発生しません。そのため、多くの売却物件を抱えておくリスクがほとんどないため、売却物件の募集は積極的に行われるのです。

7.他社と差別化したいから

売却物件を多数保有していることは、不動産会社にとって大きなアピールポイントになります。

これにより、他の不動産会社との差別化を図り、自社の存在感を高めることができます。さらに、売却物件を他社に奪われることなく独占することで、競合他社よりも優位なポジションを築くことも期待できます。

2.不動産売却のチラシは信じても大丈夫?

1.物件所有者が分かるのはなぜ?

「○○様」と物件所有者の名前が書かれたチラシが投函されていることがあります。もしかしたら個人情報が漏れているのでは?と不安な方も多いことでしょう。しかし、ご安心ください。個人情報が漏れているわけではありません。

不動産の登記簿は法務局に申請すれば、誰でも閲覧できる仕組みになっています。登記簿には「誰がいつ購入したのか」「物件所有者がどこに住んでいるか」などの情報が詳細に載っています。不動産会社はこれらの情報をチェックし、「そろそろマンションの売却を考えているかもしれない人」に向けて、個別のチラシを作成しているのです。

2.「この物件を買いたい人がいます!」は本当?

チラシの謳い文句によく書いてある内容ですね。ほかにも「〇〇万円で買いたい方がいます!」「他社よりも高く査定(売却)します!」といった言葉もよく目にします。

これらの言葉は本当なのか、信用しても大丈夫なのか不安になりますよね。人気のエリアに建つ物件なら「この物件を買いたい人がいます!」という言葉はあながち嘘ではないかもしれません。今現在買いたい人がいなくても、人気の物件ならすぐに買い手がつくからです。

ただし、「〇〇万円で買いたい方がいます!」「他社よりも高く査定(売却)します!」この言葉は鵜呑みにしない方がよいでしょう。

ご自身が家を買う時のことをイメージしていただくと分かりやすいのですが、数ある中古住宅の中で、相場よりも高いお金を払って買いたい物件というのはそうそうありませんよね。本当にいたとしてもその価格で売却できるかは分かりません。

そして、「他社よりも高く査定(売却)します!」が最も信用してはならない言葉です。査定価格は、「この金額で売り出せば買い手が見つかる」という見積もり金額が提示されますが、これはあくまでも見積もりであり、実際に査定額で売却できるかは分かりません。

3. 売却のチラシの注意点

最後に、売却のチラシの注意点や見極め方を説明します。

1.相場よりも高い買取価格が書かれていないか

不動産売却チラシを手にする際、特に気をつけるべきポイントがあります。その中でも最も重要なのが、相場よりも高い買取価格の表示です。

一見魅力的な高額査定が提示されているかもしれませんが、冷静な判断が求められます。自社への売却を促すために、故意に相場よりも高い査定額を提示する不動産会社も存在します。

高額査定を信じるとどうなるのかはこちらの記事で解説しています。

不動産会社によって査定額に差があるのはなぜ?高額査定を鵜呑みにするとどうなる?

https://www.mitsuba-h.com/kougakusatei/

2.誇大広告がないか

不動産売却チラシには、注目を引くために時折過剰な表現が見受けられます。

先に挙げた例ですが、「この物件を買いたい人がいます!」「〇〇万円で買いたい方がいます!」「他社よりも高く査定(売却)します!」という謳い文句はあまり信用しない方がよいでしょう。口コミや実績などを確認し、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

3.会社の情報が記載されているか

見逃してはいけないのがチラシに会社の情報が十分に記載されているかどうかです。

会社の名称、所在地、電話番号、ウェブサイトなど、不動産会社の基本情報が明示されているか確認しましょう。これらのポイントを確認することで、自身のニーズに合った不動産会社を選びやすくなります。不動産売却において信頼性とスムーズなコミュニケーションは不可欠ですので、チラシから十分な情報を引き出しましょう。

4. 不動産売却をするなら会社選びも重要視する

大手は国内外での広告や販売網を有し、広範な情報発信が可能です。一方、地元密着型は地域ニーズに特化し、地元の買い手との繋がりや特有のマーケティング手法を駆使します。特に、地元での需要や地域の特性に詳しいため、駅から遠かったり築年数が古くても、魅力的な条件であれば迅速な売却が期待できます。

5.まとめ

ここまで売却のチラシの裏側のようなことを説明してきましたが、あなたを騙そうとしている悪いものではありません。査定額や表面的な広告にだけ惑わされず、情報を正しく理解することで、安心して売却に臨むことができます。

売却に強いミツバハウジングなら、地域に特化した強みを持っているだけではなく「マーケティング&広告専門チーム」が適切な媒体に販売活動を仕掛け、圧倒的な集客を行います。そして、販売力のある営業マンが売主様に代わり、売却をスムーズに進めさせていただきます。少しでも良い条件で、早く確実に売るのなら、ミツバハウジングでの売却をご検討ください。

不動産会社によって査定額に差があるのはなぜ?高額査定を鵜呑みにするとどうなる?

不動産査定を依頼したとき、会社によって査定額が異なることがありますが、なぜそうなるのでしょうか。

結論から申し上げますと、不動産査定には不動産会社ごとに独自の基準や査定方法があり、営業スタイルも異なるためです。

本記事では、不動産会社による査定額の差が生じる理由や不動産の査定額を決める要素、高額査定を鵜呑みにするとどうなるのかについて解説します。

1.「査定額」の買取と仲介の違い

不動産の査定額を考える際には、買取と仲介という異なるアプローチがあることを認識しておく必要があります。

不動産の買取査定額は、不動産会社が「この金額で買います」と提示してくれる価格です。査定額がそのまま売却価格になると考えて問題ありません。

一方、仲介の査定は、「この金額で売り出せば買い手が見つかる」という見積もり金額が提示されます。あくまでも見積もりになるので、実際に査定額で売却できるかは分かりません。

さらに、査定額は不動産会社ごとに独自の基準で算出されます。法的には、不動産会社は査定の根拠を利用者に明示する必要がありますが、具体的な基準については各社の裁量に委ねられています。

2.不動産の査定額を決める5つの要素

不動産査定では、主に以下の5つのポイントで決まります。

1.立地条件

不動産の査定では、立地条件も重要な要素となります。たとえば、人気のある地域や交通の便が良い場所、近隣施設の充実している地域などは、査定額が高くなる可能性があります。

2.物件の状態

不動産の査定では、物件自体の状態や条件も重視されます。建物の広さや間取り、設備の充実度、リフォームや改装の有無などが査定額に影響を与えます。

3.近隣の物件取引事例

同じ地域や近隣で行われた物件の取引事例を参考にします。同じエリアでの類似物件の価格や取引条件を分析し、査定額を判断する重要な要素です。

4.公示価格・路線価

公示価格や路線価は、土地や建物の評価に影響を与える指標です。公示価格は不動産の取引価格を公表するものであり、路線価は土地の地価を示します。これらの情報は査定の際に参考にされることがあります。

5.市場の需要と供給

不動産市場の需要と供給のバランスも査定額に影響を与えます。需要が高く供給が少ない場合は、査定額が上昇する可能性があります。

3. 不動産会社によって査定額に差があるのはなぜ?

前項で解説した査定を出すときの基準を使えば金額は統一できそうなのに、なぜ不動産会社によって査定額がバラバラなのか、不思議ですよね。

それは、最初にお伝えしたとおり、不動産会社ごとに独自の基準で査定額を出すからなのです。

独自の基準とは具体的にいうと、「査定方法」と「不動産会社の都合」です。

1.査定方法(参考にする取引事例)が違う

不動産会社は一般的に、公益財団法人である不動産流通推進センターが作成した「価格査定マニュアル」を参考に査定を行います。

不動産会社によって独自のマニュアルを使うこともありますが、ほとんどはこの価格査定マニュアルに準拠しています。しかし、同じマニュアルを使っていても、不動産会社ごとに査定額が異なることがほとんど。その理由は、査定方法(参考にする取引事例)が違うからです。

不動産の取引事例は数多く存在し、類似した物件でも様々な事情により取引金額は異なります。そのため、同じ査定方法を使っていても、不動産会社によって参考にする事例が異なると査定価格も異なってしまうことがあります。

たとえば、安い価格で取引された物件を参考にして査定された場合、低い査定金額が算出されることがあります。一方で、高い取引価格で取引された物件を参考にすると、高い査定金額が算出されることもあります。

2.不動産会社の都合によって高額査定を出すことがある

不動産会社の都合や戦略によっても査定価格に差が生じることがあります。

たとえば、インターネットの一括査定などで複数の会社に査定を依頼する場合、自社に売却を任せてもらうために、あえて相場よりも高い査定価格を提示してくる不動産会社も存在します。

また、最初に高めの売却価格を設定し、反響に応じて価格調整を行いながら、できるだけ高い売却価格で成約を目指すという方法を取る会社もありますし、短期間で確実に売れそうな価格に設定する会社もあります。

つまり、査定価格は単純に市場相場や物件の特徴に基づいているわけではなく、不動産会社の戦略や利害関係、売却価格を設定する方法が異なるのです。

4. 高額査定を鵜呑みにするとどうなるのか

高額な査定額を受けた場合、以下のような影響が考えられます。

1.買い手が見つかりにくくなる

市場の実際の相場よりも高い査定額を提示された場合、買い手が見つかりにくくなる可能性が高いです。買い手は類似物件と比較し、妥当な価格を求める傾向があるからです。

2.売却までに時間がかかる

高額な査定価格に基づいて売却を開始してしまうと、売却までに時間がかかる傾向にあります。買い手を見つけるまでに、長期間の交渉が必要となることもあります。

3.値下げ交渉の発生

買い手が相場価との差を指摘し、値下げ交渉を求める場合があります。このような交渉が発生すると、本来なら相場に近い価格で売却できたものを、売れ残りとして認識され、売却価格を下げざるを得なくなることがあります。

以上のことから、高額な査定を鵜呑みにして売却価格を設定するのは有利とは言えません。売却を円滑に進めるためには、相場に即した適切な査定価格を把握し、買い手が興味を持ちやすい価格帯での売却を目指すことが重要です。

5.高額な査定額や大手の会社だからといって高く売れるとは限らない

一般的に、大手不動産会社はブランド力や広告宣伝力を持っており、売却をスムーズに進めることが期待されます。しかし、高額な査定額や大手であるからといって、必ずしも早く高額で売却できるわけではありません。

不動産を売却する際には、大手不動産会社と地元密着型の不動産会社を比較することが重要です。

売却の面では、大手不動産会社は国内外での広告や販売網を活用し、広範な範囲に情報を発信することが可能です。

それに対して、地元密着型の不動産会社は地域のニーズに特化し、地元の買い手とのつながりや地域特有のマーケティング手法を駆使します。一見、駅から遠かったり、築年数が古かったりする条件の物件でも、人気の学区や子育てに適したエリアであれば、素早く売れることが多いのです。地元密着型の不動産会社は、そのような情報に詳しく、相場感も持っています。

売却を考える際には、物件の特性に合わせて大手不動産会社と地元密着型の不動産会社を比較しましょう。どちらが最適かは物件の条件や地域の需要によって異なるため、査定結果や提案内容を比較して信頼できる不動産会社を選ぶことをおすすめします。

6. まとめ

当社は地域に特化した強みを持っているだけではなく、「マーケティング&広告専門チーム」が適切な媒体に販売活動を仕掛け、圧倒的な集客を行います。そして、販売力のある営業マンが売主様に代わり、売却をスムーズに進めさせていただきます。メールでも電話でも構いませんので、まずはご相談ください。

コラム・住まい探しに役立つ情報

【持ち家と賃貸は結局どっちがいい?】よく聞く「1300万円の差」のウワサ

度々話題になるこのテーマ。「賃貸VS持ち家」どちらか論です。

このテーマは散々語り尽くされてきた感もありますが、まだまだ多くの方に興味を持たれている内容です。

巷では持ち家と賃貸の家では1300万円の差が出るといったことも話題になっているようです。

今回のコラムでは、賃貸と持ち家のメリットデメリットや、どちらが金銭的に有利なのかをお話ししたいと思います。

1.巷で話題の「1300万の差」について

まず、最近話題になっている「賃貸より持ち家のほうが1300万円お得」というお話について。

こちらは物件価格、ローン金利、その他の状況や条件等によって大きく異なってきますので、具体的な差額を算出することはプロであっても意見が様々に分かれるものです。

試しに簡単な試算をしてみます。

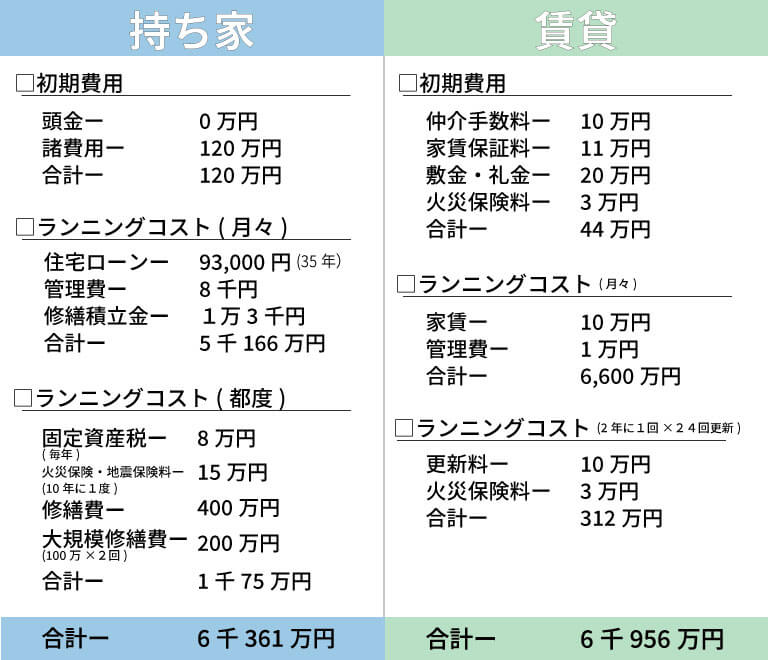

ここでは持ち家と賃貸、どちらも入居から50年として、生涯的にかかる費用を比較してみましょう。※画像の数字確認

初期費用は賃貸が44万円に対し、持ち家は120万円。しかし、総合的な生涯コストの差は595万円程、賃貸のほうが高いという結果になりました。

今回の試算では、約600万円の差となりましたが、話題になっているように「1300万円の差がでる」とおっしゃる方もいれば、「400万円」や「3000万円以上」差ができると算出される方もいます。

どうしてこのような差がでてくるのでしょうか?

それは前提条件や計算方法に違いがあるからです。

例えば計算において、税金や、修繕費など想定されるあらゆる費用を含めて計算している場合もあれば、ざっくり「ローン返済と家賃」の支払金額だけで比べている場合もあります。

住宅ローンひとつとっても、借入金利についてはローンを組む金融機関や、お借入れになる方の収入などの状況によって異なり、結果的に同じ金額の物件を購入されても最終的にお支払いになる金額は様々となります。

もし持ち家と賃貸物件について金銭的な部分から詳しく比較検討されたいのであれば、ご収入や現在の借入状況などを個別にご相談されることをオススメ致します。【※無料ファイナンシャルプランナー個別相談】

2.持ち家のメリット

建売住宅やマンションなどの所謂マイホームを購入した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

持ち家のメリット

・内装や設備などのグレードが賃貸よりも高い

・賃貸よりもファミリー層向けの物件が豊富

・間取り変更やリフォームが自由にできる

・退職までに完済すれば老後の住居費の負担が減る

・自分の資産として残せる

・団体信用生命保険に加入していれば、万が一のとき、住宅ローンがゼロになる

持ち家の場合、単身向けの物件からファミリー層向けの部屋数が多い物件まで選択肢が豊富です。また、内装や設備、キッチンなどのグレードが賃貸よりも高いことが多く、物件によっては間取り変更なども出来る場合があります。住まいの自由度が高い点と選択肢が多い点が大きなメリットですね。

さらに、退職までに完済すれば老後の住居費の負担が軽くなるだけではなく、資産としても残せます。住宅ローンさえ完済できればあとは毎年固定資産税を払えばよいだけですので、老後の資産計画も立てやすいかと思います。

3.持ち家のデメリット

次に、持ち家のデメリットについて説明します。

持ち家のデメリット

・簡単に住み替えができない

・家のメンテナンスに手間とお金がかかる

・固定資産税などの税金がかかる

簡単に住み替えができない点は、転勤族や引っ越しが好きな方にとっては大きなデメリットかもしれません。「飽きたから引っ越そう♪」というわけにはいきません。ただ、駅近のマンションなら、売却しやすく貸しやすいのでいざという時には対処法はいくらでもあります。

家のメンテナンスは住み始めてから10~15年前後で必要になります。家は手入れをしないとあっという間に劣化します。特に雨風にさらされている外壁や屋根は劣化が早く、修繕に費用もかさみます。賃貸の場合、修繕や物件の管理はすべて大家さんが行うので、家のメンテナンスを自分でやるなんて面倒!!という方には持ち家は負担かもしれませんね。

4.賃貸のメリット

続いて、賃貸のメリットをみていきましょう。

持ち家のメリット

・住み替えがいつでも気軽にできる

・初期費用が持ち家よりもかからない

・収入に合わせて住居費(家賃)を調整できる

・家のメンテナンスが不要

賃貸の最大のメリットは、何と言っても気軽に住み替えができること。そして、収入に合わせて住居費(家賃)を調整することもできます。持ち家の場合は、ほとんどの方が住宅ローンを組みます。「年収が下がったのでちょっと支払いを少なくしてください」というお願いは通りません。

ただ、次項でも説明しますが、賃貸はいくら家賃を払っても自分の物にはならないので、一生その住まいに住めません。老後はどうやって借りるのか、身元保証人の確保はできるのかなどの不安はあります。

5. 賃貸のデメリット

賃貸のデメリットは主に以下のようになります。

賃貸のデメリット

・いくら家賃を払っても資産にはならない

・老後は賃貸契約を断られる可能性がある

・物件の選択肢が持ち家よりも少ない

・間取りや設備のグレードが持ち家よりも低い

・リフォームなどを自由にできない

少し厳しめの内容になってしまいますが、当社が仲介会社だからではありません。賃貸は気軽さが魅力ではありますが、「安定」「安心」からはやや遠くなってしまいます。一番気になるのは、老後です。一生賃貸で住み続けるとなれば、身元保証人の確保はできるのか、もし大家さんの都合や建物の取壊しなどで急に退去を求められた場合、次の住まいはすぐに見つかるのか、不安は尽きません。

今後高齢化が進み、老人でも借りやすくなるという話も耳にしますが、今のところ何の確証もない話です。現時点では、高齢者はすんなりと賃貸を借りられないことの方が多いですから、一生賃貸派という方は、老後はどうするのかしっかりと考えておかなければなりません。

6. 持ち家と賃貸、老後を考えるなら金銭的に有利なのはどっち?

ここからさらにシビアな話になります。持ち家と賃貸、老後のことまで視野に入れるとしたらどちらがベストなのでしょうか。

1.持ち家と賃貸、生涯コストの差

持ち家と賃貸、どちらも入居から50年として、生涯的にかかる費用を比較してみましょう。

賃貸 | ||

| かかる費用 | 金額 | |

初期費用 | 仲介手数料 | 10万円 |

| 家賃保証料 | 11万円 | |

| 敷金・礼金 | 20万円 | |

| 火災保険料 | 3万円 | |

| 合計 | 44万円 | |

| ランニングコスト(月々) | 家賃 | 10万円 |

| 管理費 | 1万円 | |

| 合計 | 6千600万円 | |

| ランニングコスト(更新時) | 更新料 | 10万円 |

| 火災保険料 | 3万円 | |

| 合計(2年に1回/24回更新) | 247万2,000円 | |

合計 | 6千842万円 | |

持ち家(マンション) | ||

| かかる費用 | 金額 | |

初期費用 | 頭金 | 0円 |

| 諸費用 | 120万円 | |

| 合計 | 120万円 | |

| ランニングコスト(月々) | 住宅ローン(35年払い) | 9万3,000円 |

| 管理費 | 8千円 | |

| 修繕積立金 | 1万3千円 | |

| 合計 | 5千166万円 | |

| その他のランニングコスト | 固定資産税(毎年) | 8万円 |

| 火災保険・地震保険料(10年に1回更新) | 15万円 | |

| 家の修繕費 | 400万円 | |

| 大規模修繕(100万円×2回) | 200万円 | |

| 合計 | 600万円 | |

| 合計 | 6千476万円 | |

初期費用は賃貸が44万円に対し、持ち家は120万円。しかし、総合的な生涯コストの差は366万円程、賃貸の方が高いという結果になりました。

賃貸の気軽さから「持ち家はお金がかかる」というイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、実は賃貸の方が生涯コストはかかるケースが多いのです。

もちろん、借りる物件、購入する物件によってケースバイケースにはなりますので、生涯コストが安いから持ち家の方が有利だ!とは言い切れません。ただ、一生賃貸派という方は、老後の生活についてよく考えておいていただきたいです。

2.持ち家は、住宅ローン控除で住居費を抑えられる

持ち家は住宅ローンを利用する方がほとんど。条件を満たせば、「住宅ローン控除」で節税対策ができます。

住宅ローン控除は、当コラムでも何度もご説明している制度のひとつです。

10 年以上の住宅ローンを利用して住宅購入またはリフォームする人を対象とした優遇制度で、年末時点の住宅ローン残高の1%相当額を所得税から控除します。最大控除額は、1年間で最大40万円、10年間で最大400万円、所得税・住民税から控除されます。(控除しきれなかった分の税金は翌年の住民税から控除されます)

下記は住宅ローン控除を受けるための条件です。

住宅ローン控除の適用条件 | |

住宅ローンの内容 | (1) 民間の金融機関や住宅金融支援機構から借り入れた住宅ローンであること (2) 勤務先から借り入れた住宅ローンの場合は、金利が0.2%以上であること (3) 親族や知人からの借り入れは対象外 (4) 返済期間が10年以上 |

住宅ローンを組む人の条件 | (1) 住宅ローンを組んで自宅を購入した人 (2) 住宅取得後6ヵ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き入居していること (3) 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下 (4) 入居した年とその前後2年ずつの計5年間に、3,000万円特別控除や買換え特例を受けていないこと |

購入する住宅の条件(新築・中古共通) | (1) 自分自身が居住する住宅であること (2) 住宅取得の日から6ヵ月以内に居住、その年の12月31日まで継続して居住すること (3) 床面積が50㎡以上であること (4) 住宅ローンの借入期間が10年以上であること (5) 適用を受ける年の年収が3,000万円以下であること |

中古住宅の場合 | 築年数が以下の規定の年数以内であること (1)鉄筋造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物…築25年以内であること。 (2)木造などで建てられた非耐火建築物の場合…築20年以内であること。築20年以上の場合は、耐震基準に適合していることを証明する必要があります。耐震基準適合証明書、または耐震等級1以上と認められた既存住宅性能評価書、または、既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要です。 |

ちなみに、住宅ローン控除の適用期間は通常なら10年間ですが、消費税増税や新型コロナウイルス感染症の対応策として、消費税率を10%で住宅を取得し、2021年9月末までに契約、さらに2022年12月末までに入居を開始すると控除期間が13年間に延長されていますが、13年の延長措置に関しては2021年9月末で終了、10月以降については未定となっています。動きがあり次第、当コラムでもお知らせいたします。

7. 持ち家と賃貸、それぞれに向いている人

自分はどちらが向いているのか、ぜひチェックしてみてください。

持ち家に向いている人

・定年退職までに住宅ローンを完済できる人

・収入が安定している、今後増える予定の人

・ファミリー層向けの物件を探している人

・老後も安心して暮らしたい人

・DIYが好きな人

・テレワークの人 など

賃貸に向いている人

・転勤族、引っ越しが好きな人

・収入が不安定な人

・多忙でほとんど家にいない人

・家のメンテナンスが面倒な人

・健康状態が思わしくない人(団体信用生命保険に加入できない)

・住宅ローンのプレッシャーを背負いたくない人 など

ざっくり挙げると上のようになりますが、あくまでも向き不向きの特徴をピックアップしただけで、絶対ではありません。どちらかというとこっちかも?程度に目安としてお考えください。

8 まとめ

コストだけではなく、ライフスタイルのことも考えてどちらが向いているのか考えてみましょう!

ついコストだけで良し悪しを判断しがちですが、ご自身のライフスタイルに合った住まいを選択することが重要です。最近は新型コロナウイルスの影響で、テレワークをする方も増えていますから、年収も安定していて家にいることが多いのならば、持ち家を検討されても良いかもしれませんね。

そして、今回の記事は、賃貸が不利と言いたいわけではありません。持ち家にも賃貸にもメリットデメリットがあります。自分に合うのはどちらなのか?持ち家が欲しい気もするけれど自分に買えるのか?不安な方はぜひ一度ミツバハウジングまでご相談ください。